Teams über Ziele und Leitplanken führen

Wie wir eine wirksame Zielhierarchie aufbauen und diese für die Führung von Abteilungen, Teams und die Selbstführung jedes Teammitglieds nutzen können, ist in der dotnetpro bereits genauer beschrieben worden [1]. Daher werden die relevanten Aspekte der Ziele hier nur kurz zusammengefasst. Danach gehen wir auf daraus abgeleitete Aspekte der Führung in einer Organisation ein sowie auf die für die Orientierung der Teams des Weiteren notwendigen Leitplanken und auf die Definition von Rollen.

Ziele

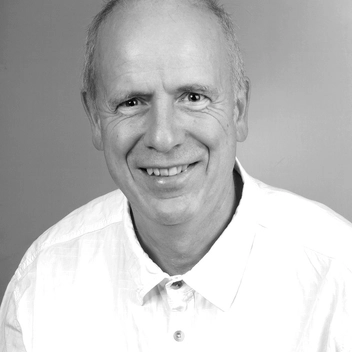

Ziele werden entlang einer Zielhierarche aus abstrakteren Zielstellungen zu immer konkreteren Planzielen abgeleitet (Bild 1) [1] [2].

Zielhierarchie (Bild 1)

Uwe Vigenschow, Björn Schneider, Ines Meyrose [1] [2]Es entsteht ein Zielgeflecht aus konkreten, kurzfristigen Zielen, die sich einerseits aus den strategischen Zielen ableiten lassen und sich andererseits darin inhaltlich einfügen.

Über die Zielhierarchie stellen wir den Rahmen auf, an dem wir uns orientieren und in dem wir unsere Ergebnisse produzieren. Die Ziele auf den verschiedenen Abstraktionsebenen sind daher essenziell für die Führung von Abteilungen und Gruppen, einzelnen Bereichen sowie des ganzen Unternehmens. Dazu werden verschiedene Methoden für langfristige strategische Ziele wie zum Beispiel True North beziehungsweise Nordstern über Jahresziele (Moals: Mid-term goals) mit sehr konkreten Verfahren wie beispielsweise OKR mit einem Zeitraum von maximal drei Monaten kombiniert.

Führung in Organisationen

Ziele sind notwendig für die Führung, reichen für sich alleine jedoch nicht aus. Bevor wir weitere Orientierungen betrachten, werfen wir einen kurzen Blick darauf, was Führung in Organisation ausmacht beziehungsweise weshalb wir Führung brauchen.

Organisationen sind soziale Gebilde, mit denen wir versuchen, dauerhaft von uns selbst definierte Ziele zu erreichen. Organisationen haben eine formale Struktur, über die wir die Aktivitäten der Mitglieder der Organisation ausrichten. Organisationen weisen drei Eigenschaften auf [3]:

- Die Organisation entscheidet selbst darüber, wer ihr zugehörig ist.

- Sie erfüllt einen Zweck, den sie sich selbst gegeben hat.

- Sie weist eine Hierarchie auf, selbst wenn diese nur sehr flach ausgeprägt ist.

Organisationen erschaffen sich durch Gründung durch ihre Gründungsmitglieder selbst und sie sind eindeutig von ihrer Umwelt abgegrenzt. Sie haben eine Vergangenheit und eine Vorstellung über die Zukunft. Die in ihr ablaufende Kommunikation ist über lange Ketten miteinander verknüpft, um direkt oder indirekt Entscheidungen zu treffen beziehungsweise diese umzusetzen. Solange diese Kommunikation fortgesetzt wird, besteht eine Organisation.

Wir können daher Organisationen als autonomes soziales System begreifen. Dieser Aspekt ist für moderne Organisationen und ihre Führung wichtig, da sie sich damit von der klassischen Organisationslehre entfernen. Klassisch betrachtet, wird eine Organisation auf ein Ziel hin entworfen, geplant und gesteuert. Das wird als Zweckrationalität bezeichnet. Doch moderne Organisationen können sich diese Starrheit nicht (mehr) leisten. Ursprüngliche Ziele verändern sich, neue Ziele werden angestrebt, was eine schnelle Reaktionsfähigkeit der Organisation in einem dynamischen Umfeld erfordert. Dies wird als Systemrationalität bezeichnet, die im Zusammenwirken der Organisation mit ihrer Umwelt das Ziel des Überlebens verfolgt [3].

Vor diesem Hintergrund lassen sich drei Kernaufgaben für das Management und die Führung ableiten [3]:

- Die Mitglieder der Organisation führen

- Die wertvollen Ressourcen des Unternehmens optimieren

- Die Ziele der Organisation erreichen

Ein soziales System wie eine Organisation ist ein komplexes System und kann daher nicht wirksam direkt und linear gesteuert werden. Doch was können wir machen? [3]

- Wir können den Kontext steuern, in dem sich Teams oder einzelne Bereiche der Organisation bewegen.

- Wir können ein Umfeld schaffen, in dem die Teams sich selbst (zu einem gewissen Grad) steuern können.

Wir akzeptieren, dass wir Entscheidungen in der Regel nur unter Ungewissheit treffen können, und wählen Methoden für das Vorgehen zur Bewältigung von Aufgaben, die das berücksichtigen. Inkrementell-iterative Vorgehensweisen sind dafür geeignet.

Leitplanken und Selbststeuerung

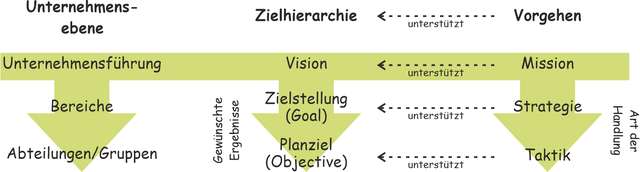

Es ist logisch, dass wir in einem solchen komplexen Umfeld mit verteiltem Expertenwissen und Entscheidungen unter Ungewissheit, mit einem zentralistischem, hierarchischen Entscheidungsverfahren für das Ziel des Überlebens der Organisation viel zu langsam sind. Entscheidungen werden besser zerlegt und von den Expert:innen getroffen, die sie am besten beurteilen können. Dazu bedarf es für die Teammitglieder eines Entscheidungsrahmens und einer klaren Sicht auf die Ziele, die es zu erreichen gilt (Bild 2).

Ein Team (grün) über Ziele und Leitplanke führen (blau) (Bild 2)

AutorDie Führungskraft eines solchen Teams (blau in Bild 2) hat daher diese Rahmenbedingungen bestmöglich zu schaffen. Neben der Kommunikation der Planziele werden möglichst transparent die notwendigen Informationen aus anderen Organisationsteilen bereitgestellt. Die Führungskraft hat die Schnittstellen zu anderen Teams zu definieren und sicherzustellen, dass sie von passenden Teammitgliedern besetzt sind. Die für die Erfüllung der Aufgaben notwendige Infrastruktur ist zu gewährleisten und gegebenenfalls anzupassen. Die Zukunftsfähigkeit ist zum Beispiel durch rechtzeitige Weiterbildungsmaßnahmen sicherzustellen. Andere Rahmenbedingungen wie eine zufriedenstellende, faire Entlohnung und andere sinnvolle Benefits können meist nicht direkt von der Teamleitung geschaffen, aber doch meist ausreichend beeinflusst werden.

Selbststeuerung bedeutet in diesem Kontext, dass dem Team zeitnah und automatisch alle relevanten Informationen zur Verfügung stehen, um innerhalb des so gesteckten Rahmens die Umsetzung der Aufgaben selbst zu steuern. Das bedeutet, dass die Arbeitsprozesse selbst von Team gestaltet werden und der Fortschritt selbst überwacht wird. Notwendige Maßnahmen werden, solange sie innerhalb des Teams umsetzbar sind, auch sofort von einem selbstgesteuerten Team umgesetzt.

Ein weit verbreitetes Beispiel für eine Selbststeuerung ist die Analyse des nächtlichen Build-Prozesses und der sofortigen Lösung von Problemen inklusive der entsprechenden Informationen ins Team am nächsten Morgen. Läuft sie wirklich eigenständig ab? Ist die erste Person, die ein Problem wahrnimmt, auch in der Lage, das Problem selber zu lösen? Wenn ja, macht sie es auch? Wenn nein: Ist das ein Problem, und wie kann das gelöst werden? Die Entwicklung der internen Prozesse mit den Antworten auf diese und weitere Fragen zeigt schnell auf, wie weit es mit der Selbststeuerung im Team her ist.

Indem wir als Führungskraft dem Team, wenn es sich dazu in der Lage sieht, auch Gestaltungsspielraum hinsichtlich der internen Rollen und ihrer Besetzung geben, gehen wir sogar einen Schritt in Richtung selbstorganisierter Teams. Meist braucht es dazu vorher eine entsprechende Vorbereitung und Auseinandersetzung mit solchen Fragestellungen, damit die Teammitglieder diese Verantwortung auch gut tragen können.

Rollen

Rollen sind etwas ganz Natürliches in einer arbeitsteiligen Organisation. Über ihre Definition gewinnen die beteiligten Personen Klarheit über ihre Aufgaben und alle Teammitglieder gewinnen einen Schritt mehr Orientierung. Gleichzeitig schränken klare Rollendefinitionen die notwendige Flexibilität eines Teams in einem dynamischen Umfeld ein. Es fühlt sich im schlimmsten Fall niemand zuständig, wenn eine unvorhergesehene und ungewöhnliche Aufgabe auftaucht.

Wir können zur Lösung des Problems definieren, dass Aufgaben, die keiner definierten Rolle zufallen, durch den Team Lead oder andere Managementrollen wie Scrum Master übernommen werden. Wenn das nur selten vorkommt, ist das sicherlich ein gangbarer Weg. In hochdynamischen Umfeldern wird ein solches Vorgehen jedoch nicht mehr ausreichend funktionieren und die Person, der diese Aufgabe zufällt, überlasten.

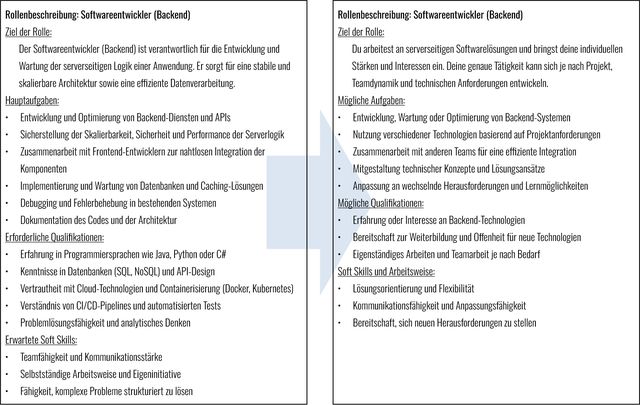

Hier kann es helfen, Rollen etwas freier und weniger klar abgegrenzt zu definieren (Bild 3). So besteht eher die Möglichkeit, dass Teammitglieder die Verantwortung für unvorhergesehene Aufgaben übernehmen.

Beispiel für eine klare, wenig flexible (links) und eine freiere, flexible Rollenbeschreibung (rechts): Softwareentwickler:in (Backend) (Bild 3)

AutorDie Vorteile sind die Minimierung von Bottlenecks und die Möglichkeit, solche Aufgaben schnell durch Personen übernehmen zu lassen, die im Team am besten dafür geeignet sind. Dies ist eine Form der situativen Führung, in der informelle Führungskräfte Führungsaufgaben übernehmen, für die sie eine fachliche Expertise besitzen. Die mangelnde Orientierung der Teammitglieder, die mit solchen offenen Rollendefinitionen verbunden ist, wird durch klare Ziele ausgeglichen, an denen sich jedes einzelne Teammitglied orientieren kann. Damit kann der Wert der Ziele in solchen hochflexiblen Strukturen gar nicht hoch genug bewertet werden.

Fazit

Um als Organisation in dynamischen Umfeldern zu überleben, bedarf es einer hohen Flexibilität in den einzelnen Teams und Abteilungen. Über klare Ziele und Rahmenbedingungen als Leitplanken können Teams diese notwendige Flexibilität aufbauen. Als Führungskraft fällt uns die Aufgabe zu, die einzelnen Teammitglieder und das Team als Organisationsstruktur dahin zu entwickeln und bei der Umsetzung zu unterstützen.

Literatur

[1] Uwe Vigenschow, Der Wert von Zielen, dotnetpro 4-5/2025, Seiten 97-101

[2] Uwe Vigenschow, Björn Schneider, Ines Meyrose, Soft Skills für IT-Führungskräfte und Projektleiter, 3. Auflage, dpunkt.verlag, 2016

[3] Uwe Vigenschow, Lernende Organisationen, dpunkt.verlag, 2021