Zielkonflikte – Was tun?

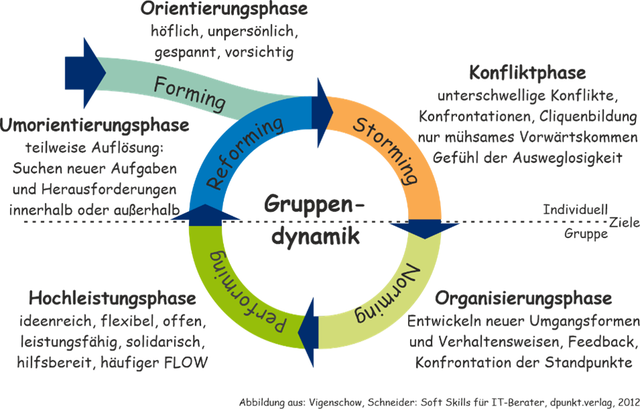

Im Artikel Meine Ziele – deine Ziele – unsere Ziele ging es um die Gruppendynamik in Teams, den Unterschied zwischen individuellen Zielen und Gruppenzielen und die sich daraus ergebenden Konflikte. Wie solche Konflikte konstruktiv gelöst werden, haben wir nur angerissen. Jetzt werfen wir einen genaueren Blick auf die Lösung von Zielkonflikten.

Wenn Menschen mit unterschiedlichen Interessen oder Werten zusammenkommen, um eine komplexe Aufgabe gemeinsam zu erledigen, kommt es zwangsläufig zu Konflikten. Solche Arten von Konflikten sind völlig normal für Projekte. Je mehr Stakeholder für ein Projekt relevant sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit solcher Konflikte.

Der Unterschied zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Projekten ist daher nicht, dass es in erfolgreichen Projekten keine Konflikte gibt. Der Unterschied ergibt sich aus dem Umgang mit den Konflikten, Ist es uns gelungen, Konflikte konstruktiv für das Projekt zu nutzen? Bevor wir uns dies der Schlüsselfrage widmen, brauchen wir erst einmal mehr Informationen darüber, was Interessen- und Wertekonflikte auszeichnet.

Was ist ein Konflikt?

Wir können einen Konflikt als eine spezielle soziale Beziehung definieren, die drei besondere Merkmale besitzt [1]:

- Es gibt entgegengesetzte, widersprüchliche Ziele, Interessen, Handlungsweisen oder Ähnliches.

- Es sind zwei oder mehrere voneinander abhängige Personen daran beteiligt.

- Die Beteiligten sehen zum Zeitpunkt des Konflikts keine sofortige Lösung.

Es reicht dazu aus, dass eine oder nur ein Teil der beteiligten Personen den Konflikt als solchen wahrnimmt. Nach meiner Erfahrung sind Projekte aufgrund ihrer Definition direkt an Konflikte gekoppelt. Es gilt mit einem Projekt ein einmaliges Ergebnis unter einschränkenden Rahmenbedingungen wie Zeit oder Budget zu erreichen. Projekte sind über die vielen Unbekannten mit Risiken behaftet.

Zur Umsetzung wird eine eigene, zeitlich begrenzte Projektorganisation mit einem eigenen Projektmanagement ins Leben gerufen. Bei der Durchführung eines Projekts sind aufgrund der einschränkenden Rahmenbedingungen, eintretender Risiken und gegebenenfalls unterschiedlicher Ziele der Stakeholder Konflikte im Team und mit beziehungsweise zwischen den Stakeholdern daher vorprogrammiert (Bild 1) [2].

Gruppendynamischer Zyklus in einem Team (Bild 1)

Uwe Vigenschow, Björn Schneider [2]

Konflikt ist nicht gleich Konflikt

Es gibt verschiedene Arten von Konflikten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Konfliktarten zu unterscheiden. Eine Kategorisierung interpersoneller Konflikte, mit der ich persönlich gerne arbeite, sieht folgendermaßen aus [2]:

Sachkonflikt: Unterschiedliche Meinungen treffen im Rahmen einer sachlich geführten Diskussion aufeinander.

Beziehungskonflikt: Die Beziehung zwischen zwei Personen ist gestört und führt zu einer einseitigen oder gegenseitigen Abwertung.

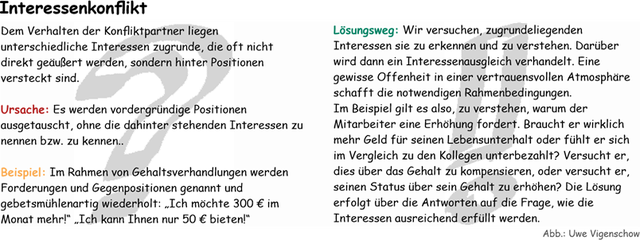

Interessenkonflikt: Hier haben wir einen typischen Zielkonflikt, bei dem verschiedene Personen unterschiedliche Interessen verfolgen, die sich gegenseitig ausschließen.

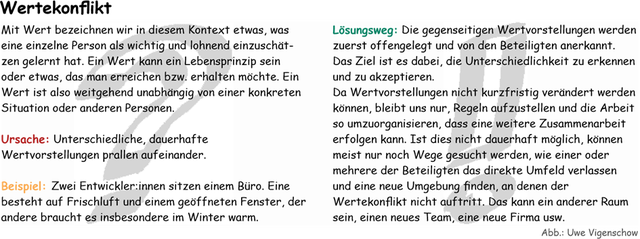

Wertekonflikt: Hier haben wir einen weiteren typischen Zielkonflikt, in dem Personen mit unterschiedlichen Werten im Team immer wieder in die Quere kommen.

Sachkonflikte wie beispielsweise Designentscheidungen werden durch methodisches Sammeln von Informationen oder prototypische Ausprobieren auch im Rahmen eines iterativen agilen Ansatzes aufgelöst. Bei Beziehungskonflikten, die auf Vorurteilen, Ängsten oder mangelndem Respekt beruhen, versuchen wir zur Lösung, Wege zu beschreiten, sodass die am Konflikt beteiligten Personen sich als erstes gegenseitig verstehen. Auf Basis des gegenseitigen Verständnisses finden wir heraus, was den beteiligten Personen wichtig ist und welche Bedürfnisse durch das jeweilige Handeln befriedigt werden. Über diese Brücken kann dann gegenseitiger Respekt aufgebaut und Wertschätzung ausgedrückt werden, um die Beziehung ausgewogen zu gestalten.

Interessen und Werte

Ganz typisch für Zielkonflikte in der Storming-Phase eines Teams [2] (Bild 1) sind Interessenkonflikte (Bild 2) und Wertekonflikte (Bild 3).

Interessenkonflikt und sein Lösungsweg (Bild 2)

Uwe Vigenschow

Wertekonflikt und sein Lösungsweg (Bild 3)

Uwe VigenschowWas ist der Unterschied zwischen Interessen und Werten? Das scheint doch sehr ähnlich. Doch für den passenden Lösungsweg ist dieser Unterschied von enormer Bedeutung

Interessen sind uns wichtig, da uns darüber wichtige Bedürfnisse erfüllt werden. So kann ein Interesse sein, in einer neuen Rolle wahrgenommen zu werden oder sich inhaltlich weiterentwickeln zu wollen oder nach einer besonders stressigen Phase einfach mal ruhig und fokussiert arbeiten zu können. Ist ein Interesse befriedigt, so fällt es aus unserem Aufmerksamkeitsfokus und wir orientieren uns an anderen Themen.

Genau darin liegt der wesentliche Unterschied zu einem Wert. Werte ändern sich nicht kurzfristig. Wir haben sie größtenteils in unseren ersten 10 bis 20 Lebensjahren innerlich aufgebaut und wir orientieren uns ein Leben lang oder zumindest sehr lange daran. Auch wenn ein uns wichtiger Wert gelebt wird, ist das Thema weiterhin präsent.

Daraus ergeben sich unterschiedliche Lösungswege für die beiden Konfliktarten. Interessenkonflikte können wir ausverhandeln, unterschiedliche Werte müssen wir akzeptieren und das Miteinander regeln.

Interessen verhandeln

Bei Interessenkonflikten stoßen wir häufig auf zwei Probleme:

- Die Interessen werden nicht offen geäußert, sondern hinter Positionen versteckt.

- Wir brauchen eine dauerhafte Lösung, damit die beteiligten Personen auch weiterhin gut und eng zusammenarbeiten.

Beide Punkte können wir über das Verhandeln nach dem Harvardkonzept für Verhandlungen adressieren [3]. Dabei feilschen wir nicht um Positionen („Mein Stundensatz liegt bei 150 Euro“), sondern arbeiten die Interessen hinter den Positionen heraus („Als Freiberuflerin möchte ich wirtschaftlich abgesichert sein“), um darüber weitere Optionen zu finden („Mein Budget gibt nur maximal 120 Euro her, dafür kann ich dir eine dauerhafte Beauftragung über 18 Monate garantieren“). Dazu werden möglichst objektive Referenzen herangezogen („Laut einer Studie aus dem letzten Jahr der Firma XYZ liegt der typische Stundensatz für solche Aufgaben zwischen 110 und 130 Euro“).

Dieses Beispiel ist stark verkürzt und vereinfacht, illustriert jedoch die Grundidee des sachorientierten Verhandelns. Zielkonflikte, die aus unterschiedlichen Interessen heraus entstehen, können so für einen bestimmten Zeitraum gelöst werden. Wenn wir sowohl einen erfahrenen Lead Developer als auch eine sehr talentierte und führungsstarke Entwicklerin mit Ambitionen auf eine solche Rolle im Team haben, wird der Interessenkonflikt zwischen beiden Kandidaten auf dieselbe Rolle nur auf Zeit aufgelöst werden können.

Vielleicht können wir der Entwicklerin bis zum Release nächstes Jahr besondere Möglichkeiten des Lernens und Sammeln von Erfahrungen anbieten, sodass sie gerne im Team bleibt. Doch spätestens nach dem Release im nächsten Jahr wird sie versuchen, als Lead Developer in diesem oder einem anderen Team zu arbeiten. Wir haben dann einmal den gruppendynamischen Zyklus aus Bild 1 durchlaufen. Das notwendige Reforming ist dann ganz normal.

Werte akzeptieren und Zusammenarbeit regeln

Wertekonflikte können wir nicht ausverhandeln, da es bei Werten oder anderen, für eine Person besonders wichtigen Aspekten der Zusammenarbeit keinen Verhandlungsspielraum gibt. Hierin liegt der Unterschied zu den Interessen.

Als erster Schritt werden auf dem Weg zu einer Lösung eines Wertekonflikts die unterschiedlichen Werte der beteiligten Personen herausarbeiten und gegenseitig akzeptieren. Eine erste Einigkeit entsteht darin, die Unterschiedlichkeit anzuerkennen.

Deutlich zutage tritt ein Wertekonflikt beispielsweise, wenn sich zwei Entwickler einen Arbeitsplatz teilen. Die beiden Entwickler:innen Klaus Meier und Tina Müller sind abwechselnd wochenweise beim Kunden vor Ort. Sie haben dort einen Arbeitsplatz, den sie abwechselnd nutzen. Meier ist ein sehr ordentlicher, gut strukturierter Mensch, Müller eine kreative Chaotin mit einem sehr individuellen Wohlfühl-Arbeitsplatz. Dies äußert sich auch in ihren Werten. Meier wird eher ein starkes Sicherheitsbedürfnis haben, Müller dagegen priorisiert vielleicht den Wert Freiheit viel höher. Nach kurzer Zeit wird es zwischen beiden krachen.

Jetzt stecken wir in einem Dilemma: Einerseits wollen wir heterogene Teams bilden, um die maximale Gruppenleistungsfähigkeit zu erreichen, andererseits führt das zu Wertekonflikten im Team! Die Lösung kann also nur sein, mögliche Wertekonflikte bewusst und möglichst früh im Storming anzugehen. Wertekonflikte können wir leider nicht einfach sachlich auflösen, da sich unser inneres Wertegefüge nur langsam ändert. Die Auflösung des Konflikts kann daher besser über die gegenseitige Wertschätzung erreicht werden.

Wenn einem ein Mensch wertvoll ist, sind wir eher bereit, auf ihn einzugehen. Beide können dann gemeinsam einen Modus finden, mit dem sie gut klarkommen. Es werden gemeinsam Regeln für die Zusammenarbeit aufgestellt. Häufig sind das getrennte Teilbereiche („Du hast die oberen beiden Schubladen, ich die unteren beiden“) oder klare Signale des guten Willens („Ich räume dann freitags meine Sachen auf einen Stapel links außen“, „Danke, mit einem chaotischen Stapel kann ich gut leben“).

Das Lösungsmuster bei Wertekonflikten ist also, zuerst die Unterschiede anzuerkennen und die anderen Personen in ihrem Wert für das Team wahrzunehmen. Auf dieser Basis kann geregelt werden, was voneinander zu trennen ist, damit es allen Beteiligten gut geht. Die Regelungen können verhandelt werden, nicht aber die Werte!

Trennung scheint hier ein harter Begriff zu sein. Doch keine Angst davor: Für die Lösung von Wertekonflikten sind Regelungen zur räumlichen, zeitlichen oder inhaltlichen Trennung notwendig und ganz normal. So kann eine lange dauerhafte Zusammenarbeit erreicht werden. Nur im äußersten Notfall und wenn alles andere vorher nicht ausreichend gegriffen hat, bedeutet die Trennung, dass eine Person die Firma verlässt.

Zielkonflikte mit Stakeholdern lösen

Natürlich gibt es auch Zielkonflikte zwischen Teams oder mit Stakeholdern. Die Prinzipien sind dieselben, wie wir sie bereits für Konflikte innerhalb des Teams beschrieben haben. Unterschiedliche Werte gilt es zu akzeptieren und zu respektieren, so dass auf dieser Basis die Zusammenarbeit geregelt werden kann. Interessenkonflikte verhandeln wir aus, so dass eine für alle tragfähige Lösung entsteht.

Bei Konflikten zwischen Teams oder mit externen Stakeholdern kann es hilfreich sein, eine externe Person als Konfliktmanager oder Mediator hinzuzuziehen. So haben wir eine unabhängige Person, die die Sichten aller beteiligten Parteien angemessen einnimmt und berücksichtigt. Das für meist zu einer höheren Akzeptanz der Konfliktlösung, als wenn eine der beteiligten Manager die Konfliktmoderation übernimmt.

Fazit

Zielkonflikte sind in der Storming-Phase von Teams normal. Sie konstruktiv zu lösen bereitet den Boden für die hohe Leistungsfähigkeit eines Teams. Sachorientiertes Verhandeln und Grundlagen der Konfliktlösung sind dafür notwendige Fähigkeiten der teamverantwortlichen Personen wie Projektleiter, Scrum Master oder Product Owner, um dies zu erreichen. Die gute Nachricht zum Schluss: Das ist in ausreichendem Maße gut erlernbar!

Literatur

[1] Uwe Vigenschow, Björn Schneider, Ines Meyrose, Soft Skills für Softwareentwickler, 4. Auflage, dpunkt.verlag, 2019

[2] Uwe Vigenschow, Björn Schneider, Soft Skills für IT-Berater, dpunkt.verlag, 2012

[3] Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton: Das Harvardkonzept, Deutsche Verlags-Anstalt, 8. Auflage, 2018