Meine Ziele – deine Ziele – unsere Ziele

Sobald zwei oder mehr Menschen zusammenarbeiten, entsteht eine eigene Dynamik innerhalb des Teams. Dies liegt einerseits an den individuellen Zielen der beteiligten Personen und andererseits an der Weiterentwicklung und der damit verbundenen Veränderung dieser Ziele. Daraus ergibt sich eine Gruppendynamik, die bestimmten Mustern folgt.

Gruppendynamik – Die Teamuhr nach Tuckman

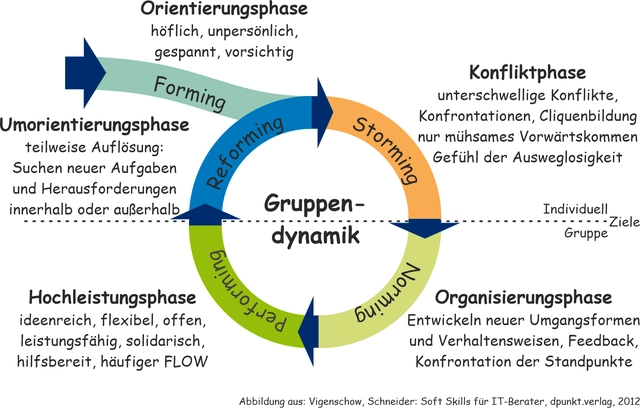

Bruce Tuckman hat bereits 1965 ein Modell zur Beschreibung und Analyse der Dynamik in Gruppen beschrieben [1]. Die entstehende Dynamik lässt sich nach der initialen Gruppenbildung (Forming), wie in Bild 1 dargestellt, zyklisch in vier Schritten beschreiben [2].

Bild 1: Jede Gruppe durchläuft nach einem initialen Forming zyklisch vier Phasen und obliegt damit einer inneren Dynamik

Uwe Vigenschow, Björn Schneider [2]

Die vier zyklischen Phasen und das initiale Forming sind durch bestimmte Merkmale gekennzeichnet:

- Forming: In der initialen Orientierungsphase herrschen Unsicherheit und distanziertes Verhalten bis hin zur Zurückgezogenheit vor. Die Gruppe hat sich erstmalig neu geformt, und man geht höflich und eher unpersönlich miteinander um. Die Gruppenmitglieder versuchen, sich an die neue Situation und die ihnen bislang fremden Menschen zu gewöhnen. Dabei sind die Gruppenmitglieder eher angespannt und verhalten sich meist vorsichtig.

- Storming: Daran schließt sich direkt die Konfliktphase an, auch Machtkampfphase genannt. Hier bilden sich Cliquen, und es gibt unterschwellige Konflikte bis hin zur Konfrontation. Die Gruppe kommt nur mühsam voran, es macht sich ein Gefühl der Ausweglosigkeit breit. Um die einzelnen, gruppeneigenen Führungsrollen wird gekämpft, und die inneren Strukturen bilden sich heraus. Diese Phase ist die Härteprobe einer Gruppe, und es zeigt sich, wer Machtkämpfe besser durchsteht und wer weniger.

- Norming: In der Organisierungsphase entwickeln sich die gruppeneigenen Umgangsformen und Verhaltensweisen heraus. Es gibt mehr oder weniger offenes Feedback und eine Konfrontation der Standpunkte. Der noch in der Storming-Phase vorherrschende Konkurrenzgedanke entwickelt sich weiter zu einer intensiven Zusammenarbeit. Jedes Mitglied hat seinen Platz mit seinen Aufgaben und ist damit auch innerhalb der Gruppe weitgehend akzeptiert.

- Performing: Jetzt hat die Gruppe ihre Hochleistungsphase erreicht. Die Gruppe ist ideenreich, flexibel, offen für Neues, untereinander solidarisch und hilfsbereit. Häufig wird ein idealer Arbeitsfluss (Flow) erreicht. Dadurch wird das Team im Optimalfall bestmöglich leistungsfähig.

- Reforming: Nach der Phase der Hochleistung erfolgt zumindest für einige aus der Gruppe der Aufbruch zu neuen Ufern. Die Umorientierungsphase, auch Trennungsphase genannt, ist erreicht. Dadurch wird anderen Gruppenmitgliedern die Möglichkeit zum Nachrücken gegeben, und die Gruppenstruktur verändert zum Teil dramatisch. Es entstehen Unruhe und Unzufriedenheit.

Bei der ersten Zusammenstellung einer Gruppe beginnt diese mit der Forming-Phase. Danach durchläuft sie bis zu ihrer Auflösung zyklisch die beschriebenen vier Phasen.

Für einen Durchlauf kann dabei aufgaben- und größenabhängig eine Dauer von bis zu einigen Jahren benötigt werden. Gruppen, die sehr lange bestehen, wie Abteilungen oder Entwicklungsteams in Großprojekten beziehungsweise in Wartungsprojekten, werden den Zyklus meist sogar mehrmals durchlaufen. Dabei kommt es in der Storming-Phase immer wieder zu Konflikten. Das ist ganz normal, und wir können uns darauf einstellen, dass allein durch diese gruppendynamischen Zusammenhänge Konflikte entstehen werden. Die Kunst besteht darin, diese Konflikte konstruktiv zu nutzen und die unterschiedlichen Interessen der beteiligten Personen angemessen auszugleichen, damit das Team keine Störungen, die seine Leistungsfähigkeit hemmen, in die folgenden gruppendynamischen Phasen mitnimmt.

In den drei oberen Phasen Forming, Reforming und Storming dominieren die individuellen Ziele der beteiligten Personen die Dynamik. Wer möchte welche Rolle beziehungsweise die damit verbundenen Aufgaben übernehmen? Wer hat noch andere Ziele außer den Gruppenzielen? Welche Priorität haben die gemeinsamen Aufgaben für die einzelnen Personen, verglichen mit ihren individuellen Zielen?

Ist darüber eine tragfähige Klärung erreicht, wird die Gruppe diese gemeinsamen Gruppenziele verfolgen und in ein Norming und hoffentlich auch in das Performing übergehen. Erreicht sie diese Klärung jedoch nicht in ausreichender Form oder bleiben die Konflikte gar unter einer Harmoniedecke verborgen beziehungsweise werden sie unterdrückt, wird die Gruppe auch in ein Norming übergehen, jedoch kein Performing erreichen, sondern immer wieder in das noch ungeklärte Storming zurückfallen. Die ungelösten Konflikte brechen immer wieder aus und werfen die Gruppe in ihrer Teamdynamik zurück.

Die Dynamik mit der Dynamik

Modelle können leider nie die ganze Realität abbilden, sondern trennen wichtige Aspekte von weniger wichtigen, indem sie sie vereinfachen und abstrahieren. Andernfalls wären es keine Modelle. Tuckman legt Wert auf die vier Phasen und deren Abfolge. Dabei wird oft vernachlässigt, dass die Dynamik nur selten synchron von allen Teammitgliedern durchlaufen wird.

Einzelne Teammitglieder oder kleine Untergruppen können bereits im Zyklus vorgeprescht oder wieder zurückgefallen sein. Es ergibt sich damit kein homogenes Bild auf eine Gruppe. Wichtig für die Leistungsfähigkeit eines Teams ist es, dass sich alle Teammitglieder gemeinsam im unteren Bereich des Zyklus befinden. Dann stehen die Gruppenziele im Vordergrund; die möglichen individuellen Ziele werden von den Teammitgliedern zurückgesteckt.

Problematisch wird es dann, wenn einzelne oder gar die ganze Gruppe aufgrund ungelöster Konflikte wieder in das Storming zurückfällt. Die individuellen Ziele sind dann noch nicht ausreichend berücksichtigt worden, wodurch das Erreichen des Performing verhindert wird. Ungelöste Konflikte lassen nur das Norming – überspitzt ausgedrückt: das Arbeiten nach Vorschrift – zu. Von Zeit zu Zeit wird ein ungelöster Zielkonflikt wieder aufbrechen und den Fortschritt lähmen.

Mit Zielkonflikten umgehen

Welche Zielkonflikte können in Entwicklungsteams aufbrechen? Und warum ziehen nicht alle am gleichen Strang? Verlassen wir dazu kurz die Softwareentwicklung und stellen uns eine Regionalliga-Volleyballmannschaft vor. Von den Typen der Spielerinnen und der jeweiligen Fähigkeit respektive dem individuellen Spielniveau her passt alles sehr gut zusammen, und wir haben eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen. Alle Positionen sind mehrfach und gleichwertig besetzt. Die Weichen für eine tolle Saison sind gestellt.

Zumindest scheint es so. Leider kann hier ein elementarer Zielkonflikt zwischen jungen, ehrgeizigen Spielerinnen einerseits und erfahreneren Spielerinnen andererseits vorliegen. Während die Ehrgeizigen die Regionalliga nur als notwendige Durchgangsstation auf dem Weg in die Erste oder Zweite Bundesliga sehen, haben die Erfahrenen das bereits hinter sich und wollen zum Ende ihrer leistungssportlichen Karriere einfach nur Spaß haben. Konsequenterweise möchten Erstere das Trainingspensum lieber erhöhen; den anderen erscheint es zweimal pro Woche völlig ausreichend. Die Gefahr besteht, dass das auf dem Papier perfekte Team mitten in der Saison auseinanderbricht und an dem ungelösten Zielkonflikt scheitert.

Wie können wir damit umgehen? Als Erstes gilt es, den Zielkonflikt klar herauszuarbeiten und zu benennen. Es handelt sich meist um eine Mischung aus Wertethemen und unterschiedlichen Interessen. Diese Unterschiede sind von allen Beteiligten in einem ersten Schritt als das anzuerkennen, was sie sind: Unterschiede. Danach können wir versuchen, Regeln aufzustellen und tragfähige Kompromisse auszuhandeln.

Im Beispiel der Volleyballmannschaft kann vielleicht für die ehrgeizigen Spielerinnen ein weiterer Trainingstermin mit Talenten aus anderen Teams geschaffen werden. Möglicherweise tut es auch ein zusätzlicher Termin im Kraftraum. Auch wenn die Unterschiede akzeptiert werden, besteht die Lösung nur auf Zeit. Nach der Saison (Reforming) werden sich die Mannschaften neu formieren.

Ähnlich verhält es sich in der Softwareentwicklung. Haben wir eine talentierte und ehrgeizige Entwicklerin im Team, die gerne selbst Softwarearchitektin wäre, jedoch an der erfahrenen und ausgesprochen guten Architektin im Team nicht vorbeikommt, befinden wir uns in einer ähnlichen Lage wie die Trainerin der Volleyballmannschaft. Für die nächsten zwei Releases gelingt es uns noch, das Team stabil zu halten und auf die Gruppenziele zu fokussieren. Als Kompromiss arbeiten die beiden solange enger zusammen, sodass gemeinsam Aspekte der Arbeit als Softwarearchitektin reflektiert und daraus beide lernen und ihre persönlichen Vorteile ziehen. Spätestens nach dem vereinbarten Zeitraum wird sich vermutlich die Entwicklerin nach einer freien Architektinnenrolle umschauen und das Team verlassen. Dafür wird jemand Neues dazukommen, und wir beginnen mit dem nächsten Reforming und Storming, sodass wir uns den neuen Aufgaben widmen können.

Fazit

Die Gruppendynamik verbunden mit den individuellen Zielen einzelner Teammitglieder führt dazu, dass selbst Spitzenteams nach einer gewissen Zeit auseinanderbrechen. Das ist normal und kann durch die über die neuen Teammitglieder gewonnene Flexibilität auch recht hilfreich für zukünftige Aufgaben sein.

Wenn es uns gelingt, durch gute Regelungen und ausgehandelte Kompromisse ein leistungsfähiges Team für eine gewisse Zeit von einigen wenigen Jahren zusammenzuhalten, können wir im Performing enorme Ergebnisse liefern und Spaß dabei haben. Doch früher oder später wird es zum Reforming und einem neuen Storming kommen. Dann gilt es mit Mut und Offenheit gemeinsam neue, tragfähige Lösungen für die individuellen Ziele zu entwickeln, um schnell wieder den Fokus auf die Gruppenziele legen zu können und das Norming sowie hoffentlich auch das Performing zügig zu erreichen.

Literatur

[1] Bruce W. Tuckman, Developmental sequence in small groups, Psychological Bulletin, 63:384-399,1965

[2] Uwe Vigenschow, Björn Schneider, Soft Skills für IT-Berater, dpunkt.verlag, 2012

[3] Uwe Vigenschow, Der Wert von Zielen, dotnetpro 4-5/2025, Seiten 97-101