16. Jun 2025

Lesedauer 18 Min.

Spielend effektiv

Gamification in der Softwareentwicklung – teil 1

Entwickler wollen guten Code schreiben – das System lässt sie nur oft nicht. Dieser Artikel skizziert den Hintergrund, vor dem Gamification ins Spiel kommen kann.

Was hat Gamification eigentlich mit technischer Codequalität zu tun? Auf den ersten Blick: wenig. Auf den zweiten: alles. Denn wer glaubt, Gamification sei nur ein netter Anstrich aus Punkten, Badges oder Rankings, unterschätzt ihr eigentliches Potenzial. Richtig verstanden, ist Gamification kein Gimmick, sondern ein tiefes Verständnis davon, wie man Systeme so gestaltet, dass Menschen freiwillig mitdenken, mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Und genau daran mangelt es in vielen Entwicklerumgebungen. Dieser Artikel zeigt, warum wir technische Schulden nicht nur als Technikproblem, sondern als Designfehler im Motivationssystem betrachten sollten.Technische Schulden gelten oft als rein technische Altlasten, als Ergebnis von schlechten Entscheidungen, Zeitdruck oder fehlender Disziplin im Entwicklerteam. Doch was, wenn die Ursache eigentlich ganz woanders liegt? Die provokante These dieses Artikels lautet: Technische Schulden sind in Wahrheit Motivationsschulden – und damit ein Spiegel organisationaler Strukturen, die Verantwortung, Autonomie und Purpose systematisch unterdrücken. Wer also technische Schulden abbauen will, sollte nicht (be)im Code beginnen, sondern (be)im System, das ihn erzeugt hat.

Wenn der Code langsam implodiert

Es gibt diese Tage, da fühlt sich der Quellcode an wie ein Minenfeld. Jedes neue Feature tritt eine kleine Explosion los, jedes Refactoring endet im Desaster und jeder Versuch, Ordnung ins Chaos zu bringen, scheitert spätestens am nächsten Sprintziel. „Technische Schulden“, sagen wir dann, „die müssen wir später mal abbauen.“ Irgendwann. Aber wann ist „später“? Und wer genau ist eigentlich dafür verantwortlich?In Diskussionen über Codequalität, Legacy und Clean Code geht es oft um Tools, Standards und Disziplin. Um Tests, um Linter, um Refactoring-Zeiten. Was aber selten angesprochen wird: der Mensch hinter dem Code. Und noch seltener: der Kontext, in dem dieser Mensch arbeitet.Vor diesem Hintergrund stellt der vorliegende Artikel eine steile, aber notwendige These auf: Technische Schulden sind nicht nur ein technisches oder handwerkliches Problem – sie sind auch das Symptom eines Motivationsdefizits. Und dieses wiederum entsteht oft nicht im Kopf der Entwickler, sondern in dem sie umgebenden System.Der Artikel wird zeigen, warum Feature-Taktung, KPI-Druck, fehlender Purpose und schlechte Führungsarchitektur die wahre Wurzel vieler technischer Schulden sind. Warum Clean Code keine Frage des Charakters ist. Und wieso Führungskräfte in diesem Komplex viel häufiger gefragt sind als Code-Reviewer.5 Warnsignale für systemisch bedingte Motivationsschulden

<ul><li>Refactoring ist nie Thema: Pflegearbeit findet nur „irgendwann später“ statt und wird regelmäßig zugunsten neuer Features gestrichen.</li><li>Niemand fühlt sich zuständig: Architekturprobleme oder Codequalität werden als „nicht mein Bereich“ betrachtet. Ownership fehlt.</li><li>Ticket-Tunnelblick: Das Team arbeitet strikt am Backlog entlang, ohne Verständnis für größere Zusammenhänge oder den Nutzerkontext.</li><li>Keine Zeit für Lernen: Technische Schulden wachsen, weil es keine geplanten Zeiträume für Weiterbildung, Reflexion oder Verbesserungen gibt.</li><li>Erfolg wird nur in Output gemessen: Allein Features zählen, Wirkung wird nicht beobachtet. Qualität und langfristige Wartbarkeit bleiben außen vor. </li></ul>

Technische Schulden – ein zu enger Begriff?

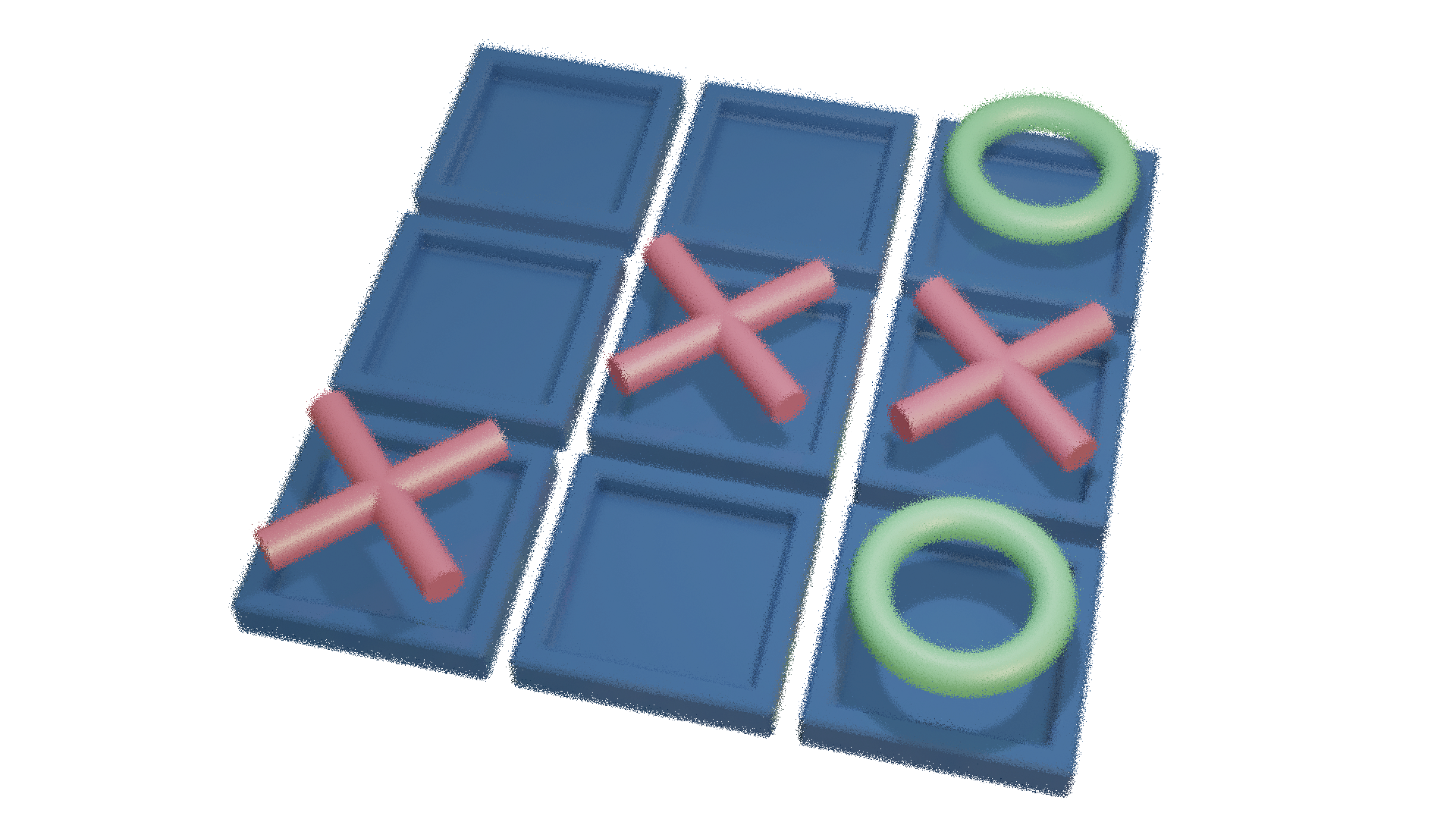

Spricht man in Entwicklungsteams über technische Schulden, hat fast jeder ein Bild im Kopf: unsauberer Code, temporäre Workarounds, überfälliges Refactoring, die irgendwo zwischen Nachlässigkeit und Notwendigkeit angesiedelt sind – ein Problem, das man zwar kennt, aber selten aktiv angeht. Bis es teuer wird.Der Begriff selbst geht zurück auf Ward Cunningham [1], der in den 1990er-Jahren versuchte, technische Trade-offs gegenüber nicht technischen Stakeholdern verständlich zu machen. Seine Analogie zur finanziellen Verschuldung war bewusst gewählt: Man investiert in eine schnelle Lösung und geht dafür eine Rückzahlungspflicht in der Zukunft ein, und das idealerweise mit dem Bewusstsein, später „Zinsen“ zahlen zu müssen.Was als hilfreiches Bild gedacht war, hat sich allerdings zu einem Containerbegriff entwickelt: „Technische Schulden“ steht heute für so ziemlich alles, was irgendwie nicht rund läuft im Code – von veralteten Frameworks bis hin zu Copy-and-Paste-Lösungen.Genau hier liegt jedoch das Problem, denn der Begriff lenkt den Blick fast automatisch auf die Code-Ebene. Auf das, was geschrieben wurde. Nicht aber darauf, unter welchen Bedingungen es entstanden ist. Damit suggeriert er, dass technische Schulden in erster Linie durch die Entwickler selbst verursacht wurden. Eine Art handwerklicher oder disziplinarischer Mangel, nach dem Motto „Hätten wir nur sauberer gearbeitet …“Diese Verkürzung ist gefährlich. Sie verlagert die Verantwortung stillschweigend auf die operative Ebene und lässt die systemischen Ursachen außen vor: überforderte Prozesse, toxische Priorisierungslogiken, fehlende Rücksicht auf die psychologischen Grundbedürfnisse von Wissensarbeitern und manches mehr.Ein Beispiel: Ein Team wird Woche für Woche über die Velocity gemessen, muss gleichzeitig neue Features liefern, Bugs fixen, die Build-Pipeline stabilisieren und technische Altlasten aufräumen. In der Theorie soll alles gleichzeitig passieren. In der Realität gewinnt der sichtbarste KPI. Und das sind fast nie technische Schuldentickets.Was also, wenn wir anfangen, technische Schulden nicht nur als technische Rückstände zu sehen, sondern als Konsequenz organisatorischer Entscheidungen (Bild 1)? Was, wenn viele Schulden nicht durch mangelnde Fachlichkeit, sondern durch fehlende psychologische Sicherheit, eingeschränkte Autonomie oder Sinnentzug entstehen? Und was, wenn der Begriff „Schulden“ selbst in die Irre führt, weil er Verantwortung individualisiert, statt sie systemisch zu verorten?

Der Zyklus der Motivationsschulden (Bild 1)

Autor

Vielleicht bräuchte es einen neuen Begriff. Oder zumindest eine neue Sichtweise: eine, die erkennt, dass man gute Architektur nicht einfach verordnen kann. Dass saubere Codebasen nicht aus Disziplin entstehen, sondern aus Haltung. Und dass Haltung nicht isoliert beim Menschen beginnt, sondern immer im Zusammenspiel mit dem System, das ihn umgibt.

Lernkurve abflachtKompetenzerleben entsteht, wenn Menschen wachsen können, etwas Schwieriges meistern oder neue Fähigkeiten entwickeln. In Entwicklungsprojekten passiert das idealerweise ständig, sofern Raum für Reflexion, Verbesserung und Lernen bleibt. Aber wie ist es in der Praxis? Da bleibt oft keine Zeit, um Dinge richtig zu machen. Refactoring wird vertagt. Neue Technologien „passen gerade nicht rein“. Die wenigen Minuten, die man braucht, um ein Modul eleganter zu lösen, gelten als „Overengineering“. So erleben viele Entwickler keine Weiterentwicklung mehr, sondern Stagnation. Technische Schulden sind dann nicht die Folge mangelnden Könnens, sondern das Ergebnis mangelnder Entwicklungsmöglichkeiten.Purpose – Was hat mein Code mit dem Produkt zu tun?Der stärkste Treiber für intrinsische Motivation ist das Gefühl, Teil von etwas Sinnvollem zu sein. In der Softwareentwicklung bedeutet das: zu wissen, warum man etwas baut. Wer nutzt es? Welches Problem lösen wir? Welche Wirkung hat unsere Arbeit? Doch oft bleiben Entwickler von dieser Wirkung abgeschnitten. Anforderungen werden über mehrere Ebenen hinweg durchgereicht, Nutzerkontakt gibt es keinen, Feedback ist selten. So entsteht ein Bruch zwischen der Tätigkeit und dem größeren Kontext. Und wenn Purpose fehlt, wird Qualität verhandelbar. Dann zählt, dass „es läuft“ – und nicht, ob es gut läuft.

Motivation im Maschinenraum

Softwareentwicklung ist keine Fließbandarbeit. Sie lebt von Kreativität, Problemlösefähigkeit und dem inneren Antrieb, gute Lösungen zu schaffen. Genau dieser Antrieb ist es, der entscheidet, ob ein Team seine Codebasis pflegt oder vernachlässigt [2]. Ob jemand nach dem Commit noch mal hinschaut oder innerlich schon längst abgeschaltet hat. Kurz: Technische Exzellenz ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis echter Motivation. Aber was motiviert uns wirklich?Die psychologische Forschung, allen voran die Selbstbestimmungstheorie (Self-Determination Theory, kurz SDT) [3], beschreibt drei Grundbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Menschen motiviert, engagiert und dauerhaft leistungsfähig bleiben. Diese drei Faktoren sind keine Esoterik. Sie sind Produktionsvoraussetzungen für saubere, nachhaltige Codebasen. Dort, wo sie erfüllt sind, entstehen Stolz, Verantwortung und technischer Anspruch. Wo sie fehlen, entstehen Workarounds, Frust und damit die technischen Schulden, die irgendwann zu teuer werden, um sie nicht mehr zu sehen.Autonomie – mehr als nur Selbstorganisation im Scrum-BoardAutonomie heißt nicht, dass Entwickler ihre Arbeitszeit selbst einteilen dürfen oder Tickets frei wählen können. Es geht dabei vielmehr um Gestaltungsspielraum – die Möglichkeit, Entscheidungen mitzutreffen, sei es bei der Wahl der Architektur, den Umsetzungsdetails oder bei der Priorisierung von technischen Schulden. Doch genau dieser Spielraum fehlt oft. Wenn Ziele top-down vorgegeben, technische Diskussionen abgekürzt oder Entscheidungen schon vor dem Refinement getroffen wurden, dann entsteht kein Gefühl von Einfluss, sondern operative Fremdbestimmung im agilen Gewand. Ein Team, das keine Autonomie erlebt, schreibt zwar funktionierenden Code, aber keinen Code, hinter dem auch jemand wirklich steht.Mastery – wenn Routine jedeLernkurve abflachtKompetenzerleben entsteht, wenn Menschen wachsen können, etwas Schwieriges meistern oder neue Fähigkeiten entwickeln. In Entwicklungsprojekten passiert das idealerweise ständig, sofern Raum für Reflexion, Verbesserung und Lernen bleibt. Aber wie ist es in der Praxis? Da bleibt oft keine Zeit, um Dinge richtig zu machen. Refactoring wird vertagt. Neue Technologien „passen gerade nicht rein“. Die wenigen Minuten, die man braucht, um ein Modul eleganter zu lösen, gelten als „Overengineering“. So erleben viele Entwickler keine Weiterentwicklung mehr, sondern Stagnation. Technische Schulden sind dann nicht die Folge mangelnden Könnens, sondern das Ergebnis mangelnder Entwicklungsmöglichkeiten.Purpose – Was hat mein Code mit dem Produkt zu tun?Der stärkste Treiber für intrinsische Motivation ist das Gefühl, Teil von etwas Sinnvollem zu sein. In der Softwareentwicklung bedeutet das: zu wissen, warum man etwas baut. Wer nutzt es? Welches Problem lösen wir? Welche Wirkung hat unsere Arbeit? Doch oft bleiben Entwickler von dieser Wirkung abgeschnitten. Anforderungen werden über mehrere Ebenen hinweg durchgereicht, Nutzerkontakt gibt es keinen, Feedback ist selten. So entsteht ein Bruch zwischen der Tätigkeit und dem größeren Kontext. Und wenn Purpose fehlt, wird Qualität verhandelbar. Dann zählt, dass „es läuft“ – und nicht, ob es gut läuft.

Die Feature Factory als struktureller Motivationskiller

In vielen Unternehmen hat sich ein Entwicklungsmodus etabliert, der auf den ersten Blick effizient wirkt: kontinuierlich neue Features, klar getaktete Sprints, messbare Velocity, saubere Roadmaps. Alles scheint zu funktionieren. Und doch klagen Teams über wachsende technische Schulden, über sinkende Motivation und über das Gefühl, nur noch zu liefern, aber nicht mehr zu gestalten. Willkommen in der Feature Factory [4].Eine Feature Factory ist kein offizielles Modell. Es ist eine Realität, die sich durch typische Symptome bemerkbar macht:- Entwickler haben kaum Einfluss auf das Warum oder Wie der Features.

- Erfolg wird fast ausschließlich in ausgelieferten Features oder Story Points gemessen.

- Rückmeldungen aus der echten Nutzung sind selten bis gar nicht vorhanden.

- Qualität und Pflegearbeit werden regelmäßig hinter Output-Prioritäten zurückgestellt.

- Autonomie? Kaum vorhanden. Aufgaben sind oft vollständig vorstrukturiert. Architekturentscheidungen wurden längst getroffen, meist außerhalb des Teams. Der Handlungsspielraum beschränkt sich darauf, die Jira-Tickets möglichst effizient abzuarbeiten. Wer hinterfragt, stört den Fluss.

- Mastery? Schwer zu erleben. Die Umsetzungsgeschwindigkeit lässt keine Zeit für saubere Lösungen, geschweige denn für technische Experimente, Skillbuilding oder reflektiertes Arbeiten. Refactoring wird bestenfalls geduldet, aber fast nie aktiv ermöglicht.

- Purpose? Nicht spürbar. Der Fokus liegt auf Output, nicht auf Outcome. Entwickler wissen selten, ob ihre Features einen Unterschied machen oder ob sie überhaupt genutzt werden. Nutzerkontakt ist praktisch nicht vorgesehen. Und Erfolg bedeutet „released on time“, nicht „Problem gelöst“.

Clean Code ist keine Charakterfrage

In der Softwareentwicklung wird gerne über Clean Code gesprochen, manchmal auch mit erhobenem Zeigefinger. Wer seine Methoden nicht sauber benennt, keine Tests schreibt oder dem Prinzip „Don’t Repeat Yourself“ zuwiderhandelt, wird schnell in die Schublade „unsauberer Entwickler“ gesteckt. Zwischen den Zeilen steht oft ein unausgesprochenes Urteil: „Wenn du deinen Code nicht aufräumst, fehlt dir offenbar das nötige Verantwortungsbewusstsein.“Doch diese Sicht ist gefährlich. Sie individualisiert ein strukturelles Problem und macht die Entwickler zu Schuldträgern für etwas, das in Wahrheit meist aus dem Kontext heraus entsteht. Denn ob Menschen sauberen Code schreiben, hat weniger mit Disziplin zu tun als mit Bedingungen. Clean Code braucht Zeit, Raum, Kontextverständnis und – vor allem – das Gefühl von Ownership. Und genau daran mangelt es in vielen Teams.In einem Umfeld, in dem alles nach Tickets, Velocity-Punkten und Lieferterminen getaktet ist, wird Codequalität zur Nebensache. Wenn Entwickler in zwei Wochen ein Feature liefern sollen, das realistisch drei Wochen braucht, ist klar, worauf verzichtet wird: nicht auf das Feature – sondern auf das Aufräumen danach. Nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil die Systemlogik es so erzwingt.Clean Code entsteht somit nicht unter Druck, sondern unter Gestaltungsspielraum. In einem System, das permanent Output verlangt, aber keine Pflegezeiten einplant, stellt jeder Versuch, sauber zu arbeiten, einen Akt des zivilen Ungehorsams dar.Dabei ist guter Code ein Ausdruck von Motivation, nicht von Moral. [5] Wer sich mit einer Codebasis identifiziert, wer weiß, welchen Zweck das Produkt erfüllt, wer sich als mitverantwortlich für den Erfolg versteht – der pflegt seinen Code. So wie jemand den Garten pflegt, den er selbst geplant und bepflanzt hat.Die Forschung nennt das „psychological ownership“ – das Gefühl, dass etwas „mein“ Werk ist, auch wenn es objektiv gesehen dem Unternehmen gehört. Diese Ownership entsteht aber nicht durch Appelle, sondern durch kontextuelle Erlaubnis: Autonomie, Mitentscheidung, Einfluss auf Architekturentscheidungen, Beteiligung am Produktverständnis. Ohne diese Voraussetzungen ist Clean Code nicht mehr als ein Poster im Meetingraum.Wer also Clean Code einfordert, ohne für die nötigen Bedingungen zu sorgen, delegiert Verantwortung nach unten – dorthin, wo sie nicht getragen werden kann. Und schlimmer noch: Man erzeugt Frustration. Denn Entwickler wollen in der Regel guten Code schreiben. Sie sind nicht das Problem. Sie sind es, die täglich mit den Symptomen leben müssen, die ein schlecht designtes System produziert.Praxisbeobachtung: Wenn Motivation unterdrückt wird, entstehen Schulden

Wer die Schuldfrage bei technischer Verschuldung stellt, sollte sich zunächst anschauen, wie die tägliche Realität in vielen Entwicklerteams aussieht. Nicht als Theorie, sondern als Beobachtung. Und da zeigt sich ein Muster, das verblüffend konstant ist: Die Motivation, sauberen und nachhaltigen Code zu schreiben, ist da … bis das System sie abwürgt.Die im Folgenden beschriebenen Szenarien sind keine Ausnahme. Sie sind in vielen Unternehmen Alltag. Sie zeigen nicht nur, wie Motivation unterdrückt wird, sondern auch, wie technische Schulden strukturell produziert werden. Nämlich durch Systeme, in denen Motivation entweder nicht vorkommt oder systematisch verdrängt wird.Szenario 1: Die Ticket-TretmühleIn vielen Unternehmen läuft Arbeit über Tickets. An sich eine gute Sache, so eine Struktur, Nachvollziehbarkeit, Planbarkeit. Doch oft wird aus der Ticketstruktur eine Taktung, die keinerlei Raum mehr für Eigenverantwortung lässt. Wenn jede Aufgabe überdefiniert ist, der zeitliche Rahmen feststeht und das „Warum“ nie mitgeliefert wird, dann ist das nicht Koordination, sondern kontrollierte Abarbeitung. Die Folge: Entwickler hören auf zu denken. Oder besser gesagt: Sie dürfen es nicht mehr. Denn Fragen wie „Warum machen wir das eigentlich so?“ passen nicht zum System. Clean Code hat in diesem Rahmen denselben Status wie ein Museumsbesuch in der Mittagspause: theoretisch erlaubt, praktisch unmöglich.Szenario 2: Der Product Owner mit der StoppuhrEin weiterer Klassiker: Ein Product Owner oder eine Führungskraft, die jedes Gespräch über technische Schulden mit einem milden Lächeln und einem „Ja, später vielleicht“ abwiegelt. Features first, alles andere ist „internes Interesse“ und daher also zweitrangig.Dabei geht es nicht um bösen Willen. Sondern um Prioritäten, die sich an Output, an Velocity und an kurzfristigem Nutzen orientieren. In diesem Klima wird jede Debatte über Architekturfragen zur Bittstellung, jedes Refactoring zum heimlichen Unterfangen. Der Wille zur Qualität mag da sein, aber ohne Mandat wird er zur internen Rebellion.Szenario 3: Die Feedback-WüsteEin unterschätzter Faktor: Viele Entwickler arbeiten in einem nahezu feedbackfreien Raum. Es gibt keine Rückmeldung, ob ein Feature besonders elegant, robust oder wartungsfreundlich gelöst wurde. Im besten Fall kommt der Dank vom QA-Team, wenn „nichts kaputtgegangen ist“. Das wars.Wer aber keine Wirkung sieht, verliert irgendwann das Interesse an der Form. Wenn niemand merkt, ob der Code gut oder nur gerade so funktioniert, wird sich über kurz oder lang niemand mehr Mühe geben. Die Energie, die man in Qualität steckt, muss irgendwoher kommen, und wenn sie nicht von außen befeuert wird, braucht sie wenigstens innere Überzeugung. Doch auch die schwindet, wenn sie dauerhaft ins Leere läuft.Szenario 4: Der unsichtbare ZweckDer starke Motivator, der Zweck, fehlt in vielen Projekten fast vollständig. Entwickler sehen zwar die Anforderungen, aber nicht den Zusammenhang. Sie wissen nicht, für wen sie ein Problem lösen. Sie bekommen keine Rückmeldung von Nutzern. Sie erleben keine Wirkung.In diesem Zustand verliert selbst die spannendste Technologie ihren Reiz. Was bleibt, ist stumpfes Umsetzen. Und wenn das der Arbeitsmodus ist, dann wird auch das „Wie“ zweitrangig. Man arbeitet nach Vorschrift und nicht aus Überzeugung.Technische Schulden und Management

Wer glaubt, technische Schulden seien das Ergebnis nachlässiger Entwickler, vergisst einen entscheidenden Punkt: Entscheidungsfreiheit. Die wenigsten Entwickler entscheiden selbst, ob sie für Refactoring Zeit bekommen. Oder ob Codequalität genauso zählt wie Time-to-Market. Oder ob sie Teil eines Gesprächs über Architektur, Sinn oder Zielgruppen sein dürfen.All diese Entscheidungen werden nicht im Team, sondern im System drumherum getroffen: durch Führung, Strukturen, Prozesse, Rollenverständnisse. Und genau dort muss auch angesetzt werden, wenn man technische Schulden wirklich verstehen und vor allem vermeiden will.In vielen Organisationen gelten implizite Regeln wie „Liefern ist wichtiger als verstehen“, „Erst bauen, dann aufräumen“, „Refactoring ist Luxus“ oder „Codequalität stellt das Team selbst nebenbei sicher“. Diese Regeln werden selten offen ausgesprochen, aber sie sind spürbar. In Priorisierungen, in Sprintzielen, in Daily-Druck, in der Abwesenheit von technischen Diskussionen im Review. Sie formen das System, in dem entwickelt wird. Und sie erzeugen Schulden nicht trotz guter Absichten – sondern wegen schlechter Rahmenbedingungen.Motivation lässt sich nicht „anweisen“

Führung hat sich in vielen Tech-Organisationen formalisiert: Roadmaps, Epics, OKRs, Jira-Flows. Alles fein säuberlich dokumentiert. Was dabei oft verloren geht: echte Führung als Gestaltung von Kontext, Kultur und Sinn.Motivation, vor allem intrinsische, lässt sich nicht mit OKRs erzeugen. Sie braucht ein Umfeld, in dem Menschen mitgestalten dürfen. In dem sie Wirkung spüren. In dem sie sich sicher fühlen, auch mal Nein zu sagen. Zum Beispiel zu einer Architekturentscheidung, die das nächste halbe Jahr sabotiert. Indem sie für sauberen Code nicht kämpfen müssen, sondern ihn als Teil ihrer Verantwortung leben dürfen, weil die Organisation das auch so sieht.Die Frage ist nicht: „Wer hat das geschrieben?“, sondern: „Wer hat den Rahmen gebaut?“

Führungskräfte, die technische Schulden ernst nehmen, müssen also nicht im Code suchen, sondern im System:- Welche Rahmenbedingungen fördern saubere Arbeit – und welche behindern sie?

- Wo fehlt der Dialog über Qualität, Zweck und Wirkung?

- Welche KPIs führen zu kurzfristigem Denken?

- Wo wird Verantwortung zwar formal verlangt, aber strukturell entzogen?

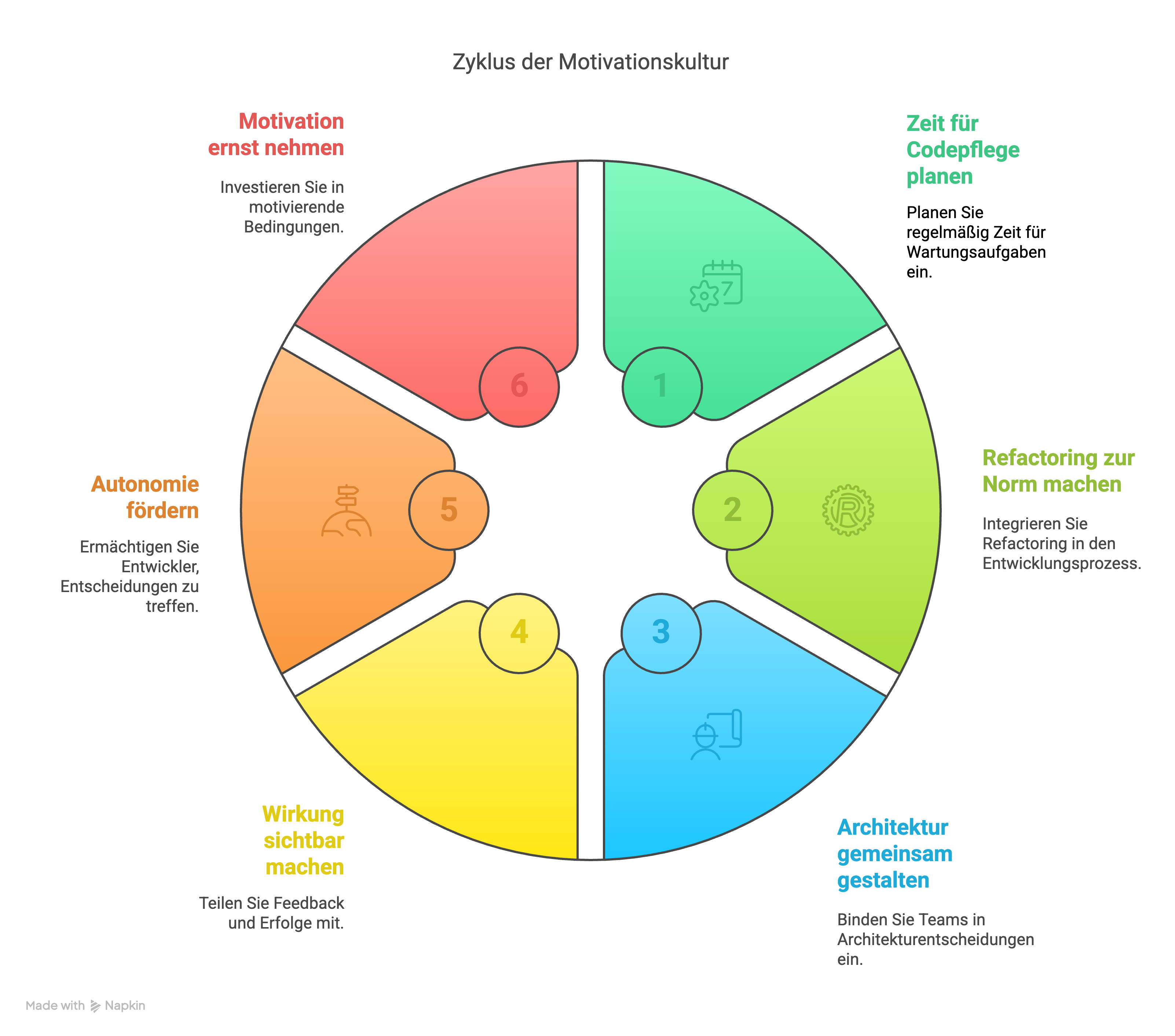

Was wirklich hilft: Motivationskultur statt Kontrollkultur

Technische Schulden entstehen selten nur durch Nachlässigkeit. Oft sind sie ein Zeichen dafür, dass die Motivation fehlt. Wenn Entwickler keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen, keinen Einfluss auf Entscheidungen haben oder sich nicht weiterentwickeln können, wird Codequalität zur Nebensache.Externer Druck und ständige Kontrolle helfen da wenig. Was wirklich etwas bewirkt, ist ein Umfeld, das Motivation ermöglicht (vergleiche Bild 2). Hier ein paar bewährte Hebel auf Systemebene:

Der Zyklus der Motivationskultur (Bild 2)

Autor

Zeit für Codepflege einplanenPflege passiert nicht von allein. Erfolgreiche Teams reservieren bewusst Zeit für Refactoring, Tests und Wartung – etwa zehn Prozent pro Iteration oder als feste Tage wie „Refactoring Friday“. So bleibt der Code gesund, ohne dass ständig gegen Feature-Druck gekämpft werden muss. Das reduziert Schulden, verbessert die Performance und steigert sogar die Zufriedenheit.Refactoring zur Norm machenGuter Code ist kein Zufall, sondern Planungsbestandteil. Refactoring sollte von Anfang an mitgedacht werden, zum Beispiel durch eine Definition of Done, die Codequalität einschließt. Die Boy-Scout-Regel – „Hinterlasse den Code besser, als du ihn vorgefunden hast“ – funktioniert nur, wenn das Umfeld diesen Anspruch auch mitträgt. Refactoring ist dann kein Extra, sondern Teil der Umsetzung.Architektur gemeinsam gestaltenWenn Architekturentscheidungen über die Köpfe der Teams hinweg getroffen werden, fühlt sich niemand wirklich verantwortlich. Besser: Teams einbinden. Durch Workshops, Design-Reviews oder gemeinsame Entscheidungsdokumente (Architectural Decision Records, ADRs). Wer mitgestalten darf, handelt mit größerem Verantwortungsbewusstsein und achtet mehr auf saubere Umsetzung.Wirkung sichtbar machenMotivation steigt, wenn man sieht, dass die eigene Arbeit etwas bewirkt. Nutzerfeedback, Support-Rückmeldungen oder kleine Erfolgsgeschichten zeigen, wie der eigene Code im echten Leben hilft. Teams, die regelmäßig diese Rückkopplung bekommen, investieren mehr in Qualität. Denn dann geht es nicht nur um Features, sondern um Wirkung.Mehr Outcome, weniger OutputViele Organisationen messen Fortschritt über Story Points, Commits oder Deployments. Doch echte Motivation entsteht, wenn das Team spürt: Unsere Arbeit macht einen Unterschied. Erfolg sollte nicht nur an Menge, sondern an Wirkung gemessen werden: zum Beispiel bessere Performance, weniger Bugs oder glücklichere Nutzer.Gestaltungsspielraum lassenAutonomie ist ein zentraler Motivator. Wer den Weg zur Lösung mitbestimmen darf, bringt sich engagierter ein. Micromanagement und starre Vorgaben hingegen führen zu Dienst nach Vorschrift. Besser ist: Ziele vorgeben, aber den Weg dorthin im Team entstehen lassen. Das fördert Meisterschaft und Identifikation.Motivation ernst nehmenMotivation ist kein Soft Skill, sondern harte Produktionsbedingung. Ohne sie sinken Qualität, Verbindlichkeit und Innovationskraft. Deshalb sollten Organisationen genauso bewusst in motivierende Rahmenbedingungen investieren wie in Tooling oder Infrastruktur. Wer das schafft, wird nicht nur technischen Schulden vorbeugen, sondern auch echte Exzellenz fördern.

Keine Disziplinlosigkeit, sondern ein Spiegel der Kultur

Es wäre bequem, technische Schulden einfach als Versäumnisse einzelner Entwickler abzutun. Zu wenig Sorgfalt. Zu wenig Disziplin. Zu wenig Verantwortungsgefühl. Doch je genauer man hinschaut, desto klarer wird: Diese Erklärung greift zu kurz, und sie greift vor allem am falschen Ort.Denn in den allermeisten Fällen fehlt es nicht an Know-how, und auch nicht an gutem Willen. Was fehlt, sind die Bedingungen, unter denen Qualität entstehen kann. Raum. Einfluss. Feedback. Das Bewusstsein, Teil von etwas Sinnvollem zu sein. Und die Möglichkeit, den eigenen Arbeitsalltag mitzugestalten.Technische Schulden entstehen dort, wo Menschen sich nicht verantwortlich fühlen dürfen, weil ihnen systematisch Verantwortung entzogen wurde. Wo Autonomie ersetzt wurde durch Prozessvorgaben. Wo Purpose durch KPI-Tracking verdrängt wird. Wo man Qualität einfordert, aber keine Zeit dafür einplant.Was wir in diesen Fällen sehen: Das ist nicht der „faule Entwickler“. Es ist eine demotivierte Organisation, die sich wundert, warum niemand mehr über den eigenen Zuständigkeitsbereich hinausdenkt. Warum niemand mehr aufräumt. Und warum der Code immer schwerer zu warten ist.Die Wahrheit ist: Technische Schulden zeigen oft, wo die Kultur versagt. Sie sind ein Symptom, aber nicht der Krankheit, sondern der Umgebung, in der diese Krankheit gedeiht. Eine Umgebung, die Motivation als „Soft Skill“ betrachtet und Führung auf Deadline-Management reduziert.Wer technische Schulden ernsthaft reduzieren will, muss deshalb den Mut haben, nicht im Code zu suchen, sondern in der Art, wie das Arbeiten organisiert ist. Im täglichen Miteinander. In der Priorisierung. In den Meetings. In der Feedbackkultur. Und vor allem: im Menschenbild, das man seinen Teams zugrunde legt. Nur eine Organisation, die motiviertes Arbeiten ermöglicht, bekommt auch motivierten Code.Wollen Sie technische Schulden also wirklich abbauen, dann schauen Sie nicht zuerst in den Code, sondern auf die Bedingungen, unter denen er entsteht. Fragen Sie sich: Haben meine Teams genug Spielraum für Qualität? Spüren sie Verantwortung oder nur Druck? Wird Wirkung sichtbar gemacht oder nur Output gemessen? Motivation ist der Schlüssel für diesen Abbau. Sie ist kein weiches Thema, sondern elementare Grundlage für saubere, nachhaltige Software. Wer motivierende Strukturen schafft, senkt nicht nur die Schuldenquote, sondern steigert die Produktivität, Verbindlichkeit und Innovationskraft. Es ist Ihre Entscheidung: Wollen Sie Ihre Teams kontrollieren – oder befähigen?Genau hier kommt Gamification ins Spiel. Zumindest, wenn man sie ernst nimmt. Denn was gute Softwarearchitektur braucht, ist nicht Kontrolle, sondern Kontext. Nicht mehr Regeln, sondern bessere Rahmen. Gamification, im eigentlichen Sinne, beschäftigt sich genau mit dieser Frage: Wie gestaltet man Systeme so, dass Menschen freiwillig ihr Bestes geben? In einem zukünftigen Artikel wird dieser Faden aufgenommen werden und es wird gezeigt, wie klassische und moderne Formen der Gamification genutzt werden können, um motivierende Entwicklungsumgebungen zu gestalten. Ohne Zwang, aber mit System.Fussnoten

- Ward Cunningham, The WyCash Portfolio Management System, https://doi.org/10.1145/157710.157715

- André N. Meyer et al., Software developers’ perceptions of productivity, Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering, https://doi.org/10.1145/2635868.2635892

- Edward L. Deci, Richard M. Ryan, The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior, http://www.dotnetpro.de/SL2506-07Gamification1

- Felix Stein, Feature Factory, http://www.dotnetpro.de/SL2506-07Gamification2

- Jon L. Pierce, Tatiana Kostova, Kurt T. Dirks, The State of Psychological Oownership: Integrating and Extending a Century of Research, https://doi.org/10.1037/1089-2680.7.1.84

Inhalt

- Wenn der Code langsam implodiert

- Technische Schulden – ein zu enger Begriff?

- Motivation im Maschinenraum

- Die Feature Factory als struktureller Motivationskiller

- Clean Code ist keine Charakterfrage

- Praxisbeobachtung: Wenn Motivation unterdrückt wird, entstehen Schulden

- Technische Schulden und Management

- Motivation lässt sich nicht „anweisen“

- Die Frage ist nicht: „Wer hat das geschrieben?“, sondern: „Wer hat den Rahmen gebaut?“

- Was wirklich hilft: Motivationskultur statt Kontrollkultur

- Keine Disziplinlosigkeit, sondern ein Spiegel der Kultur